——直擊第四屆全國大學生“飛思卡爾”杯智能汽車競賽現場

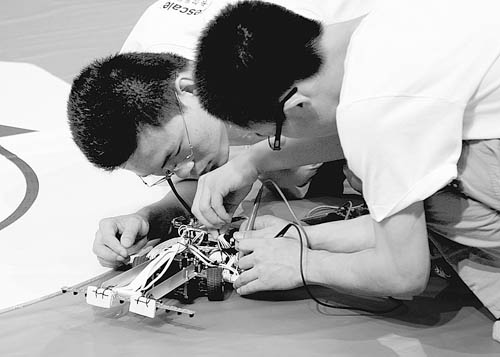

參賽選手在場上緊張地進行最后調試。

田實攝

“14秒503!”

“14秒442!”

……

隨著成績被不斷刷新,臺下不時爆發出雷鳴般的掌聲和喝彩聲。8月15日~16日,在北京科技大學體育館舉行的第四屆全國大學生“飛思卡爾”杯智能汽車競賽全國總決賽,吸引了來自全國88所高校的120支參賽隊伍。眾多高校的智能車高手齊聚一堂,各顯神通。

只見蔚藍色的底板上,一條長約50米的白色賽道不僅九曲十八彎,寬窄不一,還設置了小坡等路障。參賽的智能車要通過裝在車頭的傳感器自主識別賽道,準確地按規定路線和方向行進。

直到比賽前的幾分鐘,比賽場地的神秘面紗才被主辦方揭開。在這樣陌生而難度極高的賽道上能跑出什么樣的成績,對各位選手來說都是未知數。

“又跑偏了!”“真是輛不太聽話的車啊!”

曲折回旋的彎道,成了不少智能車的噩夢,不時有車飆出賽道被判罰重賽。有的車因為在比賽終點沒有剎住車,比賽成績加時一秒。“別小看這一秒,也可能讓他們與冠軍失之交臂。”解說員告訴大家。有的車因為跑得太快,出界后裁判員都追趕不上。而賽車如果3次試跑都出界的話,將沒有比賽成績。這讓不少在場下排隊等候比賽的選手神色凝重起來。

已經連續兩次跑出賽道了,四川樂山師范大學川本電器三隊的隊員抱起心愛的賽車,緊張地進行最后調試。短短幾秒后,小車發起了最后的沖刺,只見它平穩地通過了前幾個彎道,有驚無險地爬過陡坡,眼看就要抵達終點,卻在最后一個直道入彎處偏離了方向。

“不要緊,一次失敗是一次新的探索的開始!”一旁的解說員安慰道。

走出賽場,于海濤臉上寫滿了遺憾,“很可惜!畢竟努力了1年。”回顧此前長時間的精心準備,成功通過學校和西部賽區的層層選拔,最終卻因為一瞬間的失誤沒能取得成績,他在感到失望的同時,也覺得參賽過程本身就是一種收獲:“我覺得自己學會了用一種平常心看待生活,比賽本身就是一種生活。”

北京科技大學CCD2隊的上場,在現場掀起了一陣小小高潮。觀眾席上熱情的掌聲和歡呼聲,顯示出天時地利人和的主場優勢。而這輛賽車也不負眾望,從進入賽道開始,每一個轉彎和上下坡都一氣呵成,順利沖過終點后穩穩地停住。“14秒503!”裁判員報出這一成績時,該隊選手云峰興奮地向看臺上的隊友揮了揮手。

盡管臺上只是10多秒的競技,但背后卻是眾多智能車愛好者長時間智慧和汗水的投入。云峰的師兄,北科大車輛專業畢業生翟一龍告訴記者,無論是機械部分的設計還是程序上的調試,都需要自動化、車輛、電子、測控等多個專業知識的融會貫通。正因為有了大家的協同努力,賽車速度才從2006年第一屆的每秒1.6米,提高到現在的每秒3米以上。

“就在一個實驗室,有時竟能聚集全校四五十支隊伍。為了研發出性能更好的智能車,大家每天早上7點便來到實驗室,晚上忙到11點才回,有時甚至通宵都在實驗室。”云峰說,“智能車的魅力就在于,無論是現場比賽還是前期的研制都能讓人感受到激情!”

“這只是一個起點!”北京科技大學車輛工程研究所所長劉立教授認為,通過這一賽事,可以加強大學生工程實踐能力、創新能力和團隊精神的培養,激發大學生進行科研探索的興趣和潛能。現在北科大已將其納入教學體系,開設了專門的智能車課程,可以讓每一名有興趣的在校生參與。

本次大賽由教育部委托高等學校自動化專業教學指導分委員會主辦,北京科技大學承辦。

Hotline:0833-3209456 3209678

Hotline:0833-3209456 3209678